この記事を読んで欲しい人

- ふるさと納税制度について詳しく知りたい方

- ふるさと納税の施策を考える前の前提知識を得たい方

ふるさと納税とは何かについて知りたい方はこちら!

今回はふるさと納税制度が作られた背景やその歴史について詳しく解説していきます。

これまでの歴史を知ることで、ふるさと納税はどのように国民に浸透、流行し、どのような観点で行政からの規制を受けてきたのか見えてきます。

この記事を通して、皆さんの担当自治区のふるさと納税政策に活かすヒントが見つかればと思います。

ふるさと納税制度の歴史

【2006年】「ふるさと納税」設立に向けた第一歩

2006年10月に「故郷寄付金控除」の導入が提案され、これがふるさと納税制度の設立に向けた最初の一歩になりました。

当時から日本は大都市集中の傾向が強く、当時の福井県知事・西川一誠さんから「地方は将来を担う子どもに未来を託し、コストを費やしていても、その子どもたちが納税前に大都市圏へと流出してしまうこと」が問題提起されました。自治体が未来を託しコストを費やした子供達が「故郷」へ寄付することで、税収が都市にだけ集まるのではなく、地方にも還元され行政の収支のバランスの悪さを是正することが期待された制度でした。

【2008~2011年】「ふるさと納税」制度が開始

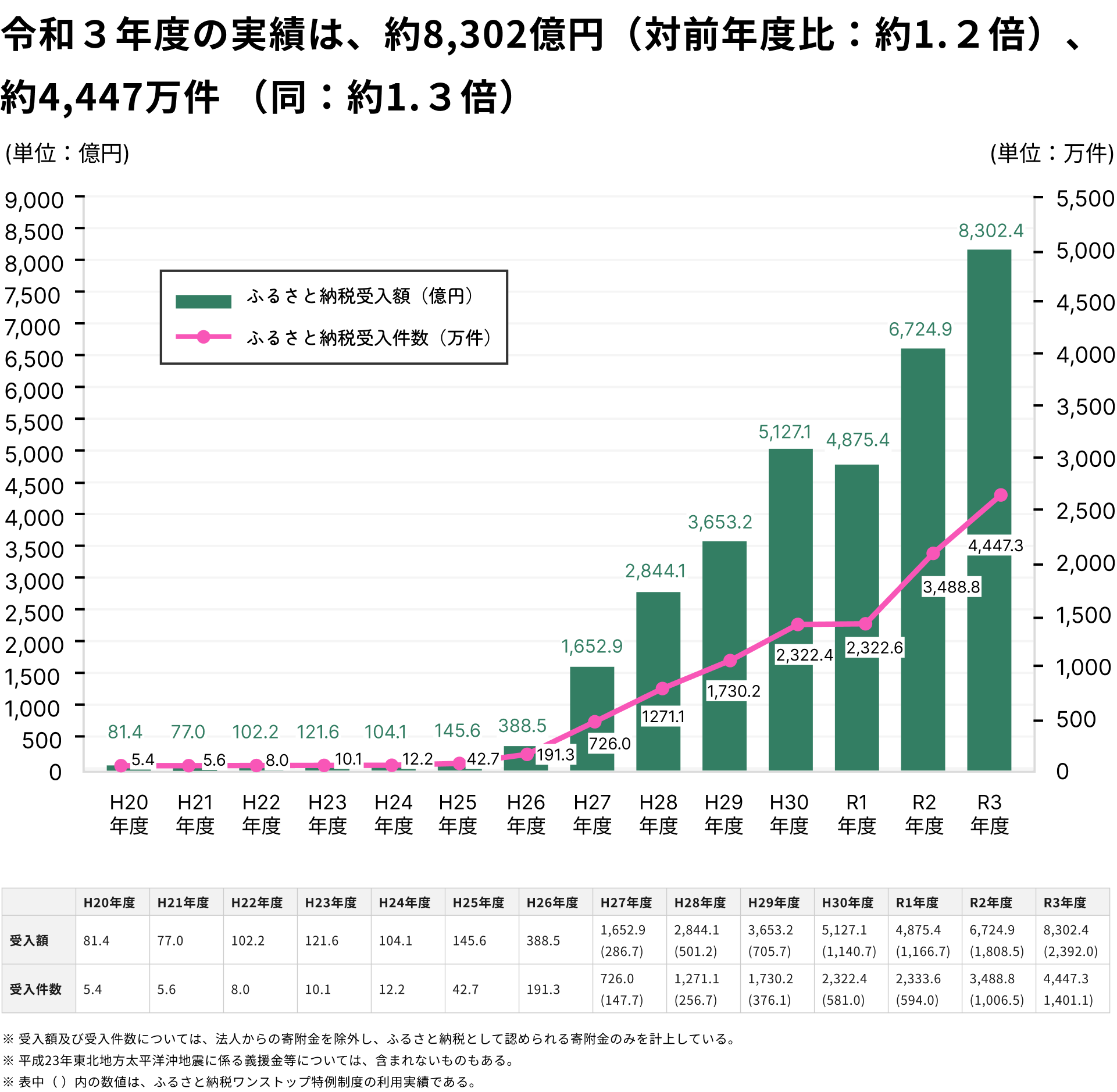

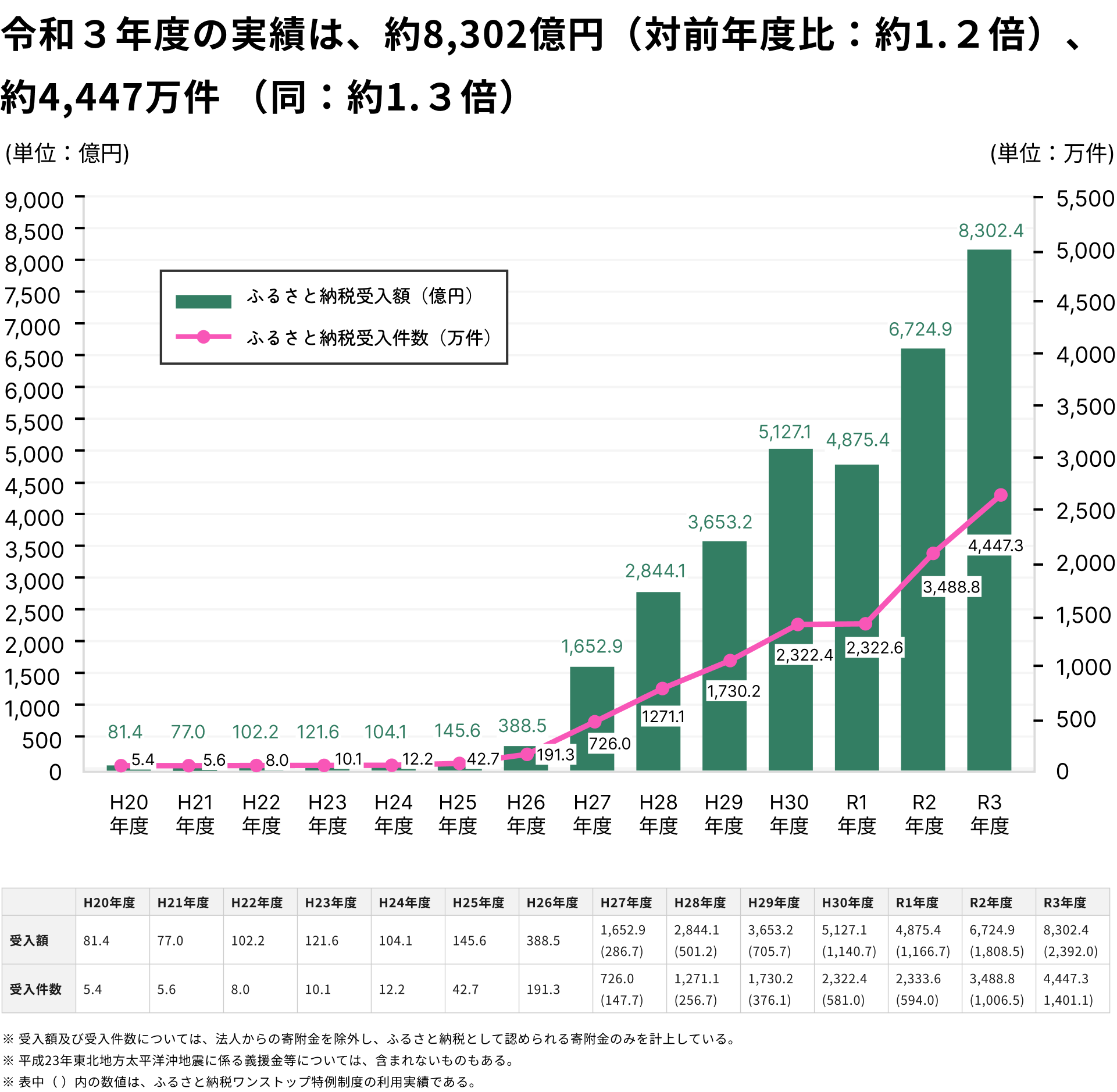

その後、2008年にふるさと納税が開始されます。

しかし、残念ながらすぐに世の中へは浸透しませんでした。

実際にふるさと納税の注目度が上がり利用者が急増したのは2011年の東日本大震災以降。この震災の際に、ボランティアでもなく、募金でもない、新しい震災支援の形として「ふるさと納税」を多くの人が利用しました。これをきっかけに故郷だけでなく、応援や支援をしたい自治体に寄付する傾向が強くなっていき、利用者が増えることに繋がりました。

【2012年】「ふるさと納税ポータルサイト」の台頭

その後の動きとして「ふるさと納税」の要でもある「ポータルサイト」の台頭が始まります。「ふるさと納税」の成長に大きく貢献した企業として、「ふるさとチョイス」を運営する株式会社トラストバンクがあります。

当時の「ふるさとチョイス」は、返礼品情報を取りまとめただけのwebサイトでしたが、開設1年後の2013年9月に、「申込フォームの提供開始」2013年12月には「クレジット決済」を開始したことで大きな転換期を迎えます。それによってwebサイトから誰でも簡単にふるさと納税の申込みをすることが可能になり、制度の普及に大きく貢献しました。

【2015年】「ワンストップ特例制度」の開始

「ふるさと納税」のブームに火を付けた要因がもう一つあります。

2015年「ワンストップ特例制度」の導入です。これは確定申告における控除申請の手続きの面倒臭さが「ふるさと納税」を行う際のネックに思っていた人たちへのハードルを低くすることに繋がった制度です。

「ワンストップ特例制度」により、条件はあるものの、税務署での申請手続きが省略できるようになり、より手軽に始められるようになりました。それによって2015年からふるさと納税のブームに火がつき、寄付者が増加傾向になっていきました。

【2019年】総務省からの返礼品の規制強化

しかし、ふるさと納税の知名度が上がるにつれて問題も起こりました。

それは各自治体による返礼品競争の過熱化です。

自治体は寄付金獲得のために「還元率の高さ」や「換金目的」を重視する傾向にあり、amazonギフトカードを中心に著しく還元率の高い返礼品が出回り始めました。

それによって総務省は毎年返礼品の規制を強化していくことになっていきます。

2019年には以下の3つの変更点が実施されました。

この規制により自治体の過度な返礼品競争はある程度抑えられました。さらに返礼品は地場産の品物に限ることとしたことにより「ふるさと納税の返礼品=地域の特産品」というイメージが納税者にも定着していくこととなりました。

【2023年】新たな返礼品の規制強化

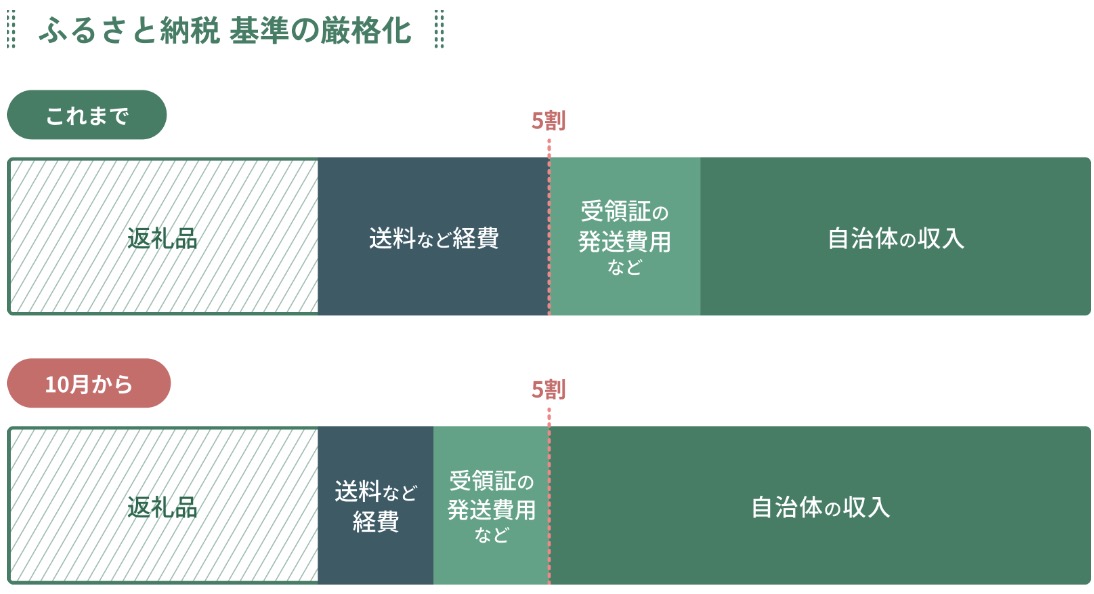

そして、今年2023年10月から新たな規制が2つスタートしました。

規制強化・その1

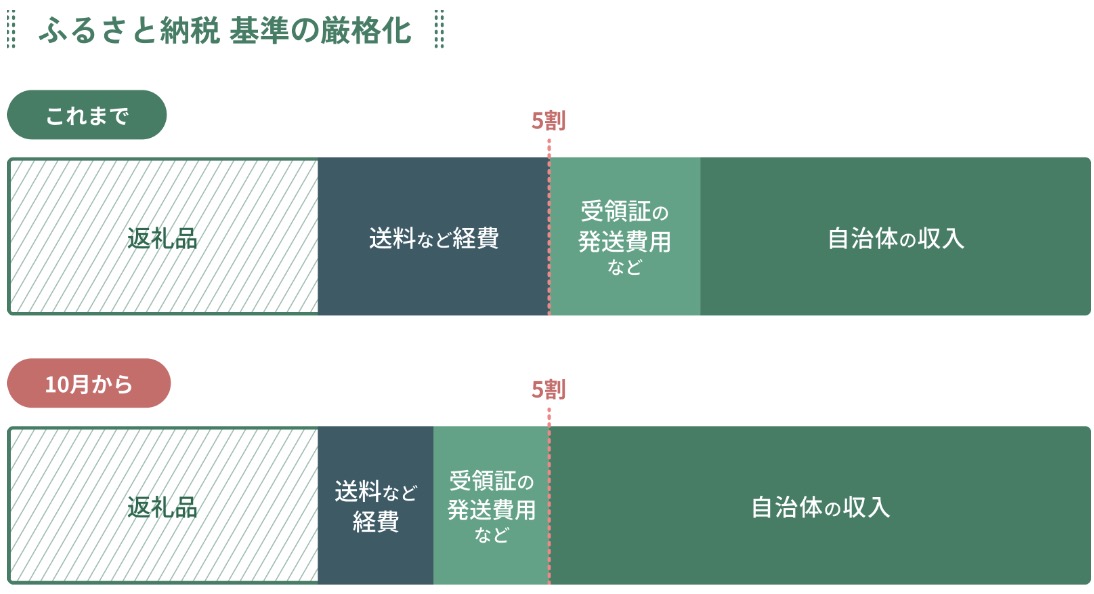

この規制により、ふるさと納税ポータルサイトの「利用手数料」や「寄附金受領書の発行費用」「ワンストップ特例制度の事務費用」などこれまで経費として含んでいなかった費用も経費に含んで5割以下に収めなければならなくなりました。

実際、総務省がまとめた「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和4年度調査)」でも寄付金に対する返礼品の調達費用は3割以下、経費を含めた総額も46.4%と基準内に収まっていることが分ります。

参考

今後の各自治体は以下の点について検討していくことになるでしょう。

・「募集にかかる費用を圧縮する」のか?

・「寄附金額を引き上げる」のか?

・「寄附金額をそのままにするなら返礼品の質・量を落とす」のか?

ただ、結果として、返礼品の量やクオリティーが低くなったり、返礼品に必要な寄附金額が増えたりする可能性があることは、寄付する側の目線から見ると大きな問題になることが予想されます。

規制強化・その2

2023年10月からは熟成肉と精米については、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限るとしたほか、仮に都道府県外産とセットとする場合でも、地場産品の価値が全体の7割以上であることに改められました。「ふるさと納税」の人気の返礼品といえば、肉や米、海産物といった食料品です。実際に寄付金の受け入れ金額ランキングを見てみると、上位に名を連ねる自治体は海産物や畜産物が名産になる自治体が多数占めています。そんな中、別の都道府県や海外から仕入れた肉をしばらく地元で熟成させたり、他の産地のお米を地元で精米したものを「返礼品」としている自治体が出てきて、大変、問題視され今回の規制に至りました。

それにより、今回特に影響が大きいのが、お肉で特に熟成肉と言われるものです。これまでの同様に、他の都道府県や海外から輸入した肉を地元でただ熟成させただけでは返礼品とできなくなりました。令和4年度・受け入れ額100億円超えランキングにて、大都市圏から唯一ランクインした泉佐野市は、なんと受入れ総額137億円のうち32億円がこの熟成肉だったといわれています。